发布时间:2019-6-6

安能以身之察察,受物之汶汶者乎! 宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。 安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎!

—屈原《渔父》

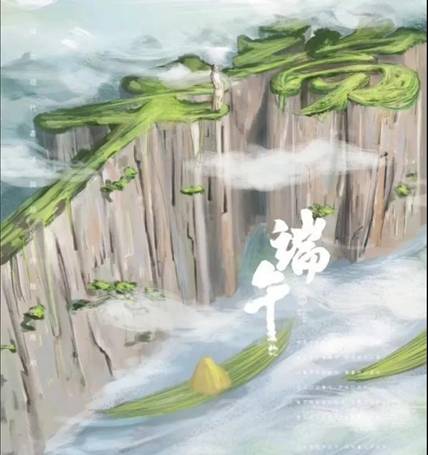

艾草青青挂,糯米粒粒连,连接着两千年恒久的怀念。放一把湘风楚韵,和几缕夏日热情,青枝绿叶包裹,楚辞汉歌煲蒸,成一个玲珑剔透的粽子。芭蕉绿了樱桃红,又是一年的正午——端午,粽叶飘香,龙舟正舞……

穿过奔涌的车流,寻着声音来到了一条街口。“粽子香,香厨房。艾叶香,香满堂。桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。这儿端阳,那儿端阳,处处都端阳”,街头几个小孩子唱起了民谣。放眼望去,每个孩子身上都佩戴着香囊,寓意辟邪驱蚊,亦可当作襟头点缀装饰。囊内的朱砂、雄黄、香药,加以丝布外包,清香四溢,五色丝线弦扣成索,一串串形形色色,玲珑可爱。顿时,一股浓厚的端午节韵味散发开来。

往前,一股清新的艾草香味扑鼻而来。端午时节及节后,天气炎热,蝇虫滋生,毒气上升,疫病萌发,看那门口插着的艾草,正是家家户户的对策。艾叶独特的气味,可驱逐蚊蝇,清洁空气,有效避免病害,古人认为还可辟邪、防病、保安康。正如《荆梦岁时记》所载:“五月五日,采艾以为人,悬门户上以禳青气。”而于南方,病从口入,多为邪杂之气,饮雄黄酒能杀百毒,并将其涂于小孩儿的耳、鼻、额头、手、足等处,额头上画个王,希望如此能够使孩子们不受蛇虫的伤害。

端午节也似一个羞涩的少女含蓄内敛,它没有磅礴的气势,也没有宏大的场景,一切都是那么平缓而舒坦。每家每户独自为节日的喜庆而忙碌。

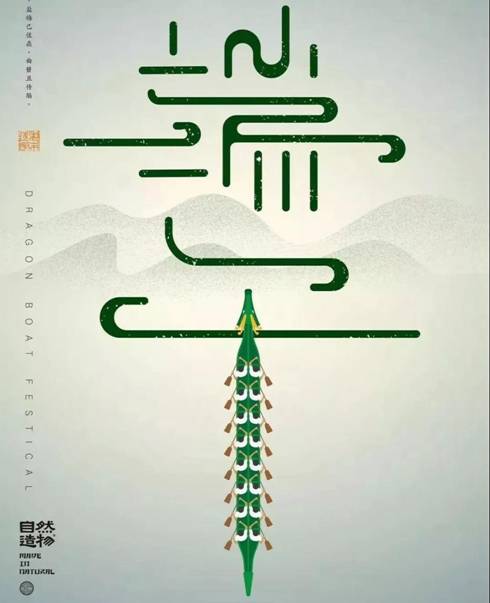

不知不觉间走到了街区中间,见湖边人潮拥挤,湖中间不时传来一声声“加油”、“加油”,赛龙舟正如火如荼的进行着。望着这一幕,一位伟人的身影涌入脑海……五月初五,泪罗江边,身着一身素衣的你——屈原,眼睁睁地看着国土被一次次侵蚀,直到再无楚国存在。大江澎湃,汹涌着向东流去,你的心随着这江水那样起伏不定,终是投江……人们划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹,从此,少了一位爱国诗人,多了一个端午节。之后每年借划龙舟以及敲鼓驱散江中之鱼,这便是赛龙舟的来源。

夕阳已去,皎月方来。糯米的飘香引人饥肠辘辘,节日怎能少了吃?吃粽子也源于对这位伟大爱国诗人的纪念。粽子原叫角黍,人们将之往水里扔,喂饱鱼虾,以防骚扰屈原的身体,后来形成吃粽子的习俗。吃粽子寓意颇丰:“粽子”“中子”“众子”寓意人丁兴旺,亦寓意“功名得中”光宗耀祖。粘稠,齿颊留香,回味甘甜,常见的粽子有咸蛋、红枣、肉、红豆、八宝,独特的也有莲子竹叶粽,“艾香粽”,“甜茶粽”,“薄荷香粽”,“豆沙粽,“莲子粽”,“火腿粽”“蛋黄粽”等。

身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。这本平凡的一天,却因不平凡的人和事也变得不平凡。端午节的由来,说法甚多,但千百年来,屈原的爱国精神和感人诗辞,已广泛深入人心,故人们“惜而哀之,世论其辞,以相传焉”。端午,端午,望在这炎炎夏日,欢度节日之际,不忘这情怀诗人。