受这次疫情影响,有不少小伙伴因为迟迟不能开学已经渐渐“走向贫穷”了吧,没有生活费后,你的花呗还能坚持多久呢?

其实脱贫这件事,我们一直在努力,国家更是在不同时期制定不同的方针计划。

01

输血救济式扶贫模式

中华人民共和国成立初期,扶贫工作的重点是解决大多数人的基本生存困境,主要通过财政补贴或实物救济等途径保障贫困群体最低程度的生活水准。

输血式扶贫在赤贫人口生存困境中起到暂时性缓贫作用,但效果非常有限。截至1978年,农民年人均收入只有134元,人均收入增速仅为1.9%; 贫困人口规模高达2.5亿人,农村贫困发生率达30.7%。

02

体制改革推动扶贫阶段

1978年开始的土地经营制度的改革,从制度层面上推动了我国扶贫工作的实质性起步。中央通过在农村实行家庭联产承包经营责任制度,极大解放了生产力,提高了土地产出率。国家通过农产品价格的提升、农业产业结构向附加值更高的产业转化以及农村劳动力在非农领域就业三个方面的渠道,使贫困农民得以脱贫致富,农村贫困现象大幅度缓解。

从1978年到1985年,农村人均粮食产量增长14%,农民人均纯收入增长了2.6倍; 没有解决温饱的贫困人口从2.5亿人减少到1.25亿人,占农村人口的比例下降到14.8%; 贫困人口平均每年减少1786万人。

03

大规模开发式扶贫阶段

1986年开始,国务院成立专门的扶贫工作机构,将扶贫当做一项重要的事业来抓。国家每年安排专项资金,制定专门的优惠政策,并对传统的救济式扶贫进行彻底改革,确定了开发式扶贫方针。自此,政府在全国范围内开展了有计划、有组织和大规模的开发式扶贫,中国的扶贫成为一项备受重视的事业。

经过八年的不懈努力,国家重点扶持贫困县农民人均纯收入从1986年的206元增加到1993年的483.7元; 农村贫困人口由1.25亿人减少到8000万人,平均每年减少640万人,年均递减6.2%;贫困人口占农村总人口的比重从14.8%下降到8.7%。

04

“八七”扶贫攻坚阶段

这一阶段,贫困人口逐年减少,并且主要分布在自然条件恶劣的边缘地区。1994年3月公布的 《国家八七扶贫攻坚计划》 是新中国历史上第一个有明确目标、明确对象、明确措施和明确期限的扶贫开发行动纲领,这标志着中国的扶贫开发进入了攻坚阶段。国家不仅实行财政补贴、政府帮扶,还广泛动员社会各方面力量,计划用七年左右的时间,到2000年底基本解决农村贫困人口的温饱问题。

在1997年至1999年这三年中,中国每年有800万贫困人口解决了温饱问题,是进入二十世纪90年代以来中国解决农村贫困人口年度数量最高水平。到2000年底,国家“八七”扶贫攻坚目标基本实现。

05

村级扶贫攻坚阶段

国家将扶贫工作的重点从县级转向村级,在全国确定了14.8万个贫困村,提高扶贫开发目标的瞄准性,实现了基础建设、社会服务、文化培训等各方面的融合发展。随着免征农业税、提高了低保补助水平、实行1196元的新扶贫标准等强有力惠农政策的出台和实施,我国贫困人口进一步减少。

截至2010年,按照年人均纯收入1274元的扶贫标准,全国农村贫困人口已从2.5亿减至2688万人,农村贫困人口的比重下降到2.8%。

06

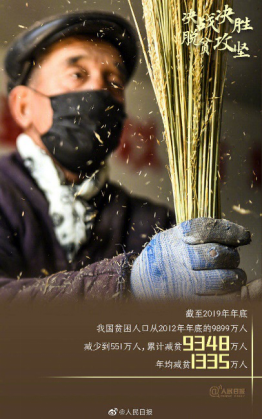

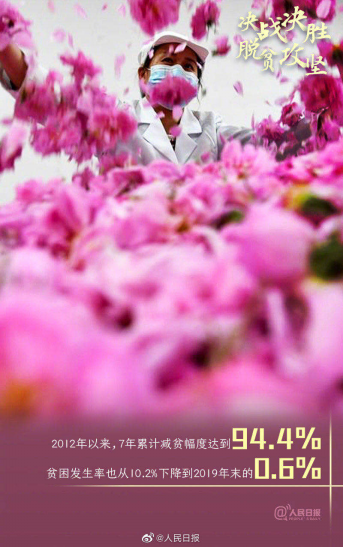

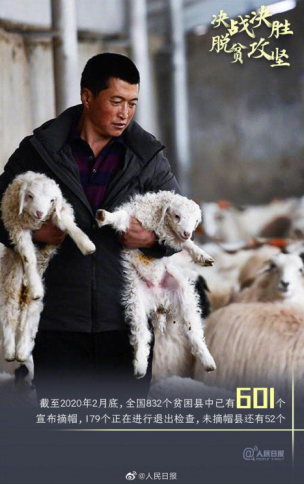

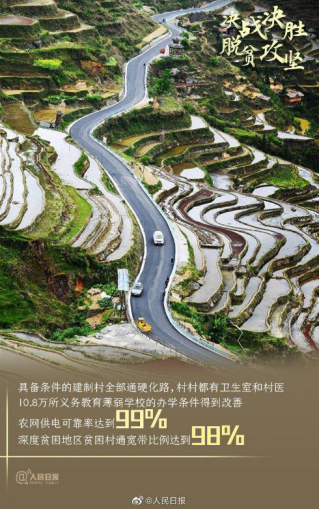

扶贫攻坚决战阶段

我国农村地区的温饱问题已基本解决,但仍有部分农村和个人生活在贫困线下,这一阶段主要是将扶贫对象精准确定到户、到人,确保农村人口在2020年全部脱贫,扶贫进入最后的攻坚决战阶段。

国务院扶贫办向贫困地区派驻了工作小组,因地制宜帮助当地脱贫。中央更加强调构建大扶贫格局,方式上实行生活救助和能力扶贫的“两轮驱动”,并把社会保障作为解决温饱问题的基本手段。此外,还结合时代特点,引导互联网、金融等行业积极向贫困地区延伸,通过多元的市场化手段帮助农民脱贫致富。

贫困县离我们并不远,脱贫实例就在我们身边,可见的变化和发展速度,是不能无视的。也许仅仅凭单调的数据无法生动的体现多年来我国脱贫的成绩,那不如看看身边的例子。

在济南市章丘区的一个小村子——三涧溪村,正走在脱贫最前线。

曾经,三涧溪村是出了名的“问题村”,连换了6任支部书记也无济于事。如今在村党支部书记高淑贞的带领下,党员群众拧成一股绳,打了漂亮翻身仗。在高淑贞看来,乡村振兴的秘诀,就是要带领党员群众听党话、跟党走,要有信仰、干实事。高淑贞带领大家从文件、政策中找思路、找办法,对照解决村里实际问题,着力促进一二三产融合,将党建渗透到各个经济增长点。如今的小村庄已经完全变了样。

坚持稳中求进工作总基调...

(古老乡村的振兴之路)

就在2020这攻坚决战的关键一年,疫情突然来袭,我们不仅要打好防疫战,更要打好脱贫攻坚战,战疫战贫,两场仗都要赢!

图片来源:网络

文字来源:校团委大学生记者站马晓凤

图文排版:校团委大学生记者站马晓凤

审核:校团委大学生记者站赵阳张亚楠