《武林外传》是一个虚拟的明代(约在万历年间)的关中地区小镇“七侠镇”中“同福客栈”里的女掌柜佟湘玉和她的几个伙计与江湖人士快意恩仇。还有《天龙八部》中段誉、乔峰等人以武会友,以武报仇。酒后风采飞扬,三杯下肚,笑弄宝刀,笑看天下。

英雄相见一杯酒,

明月多情照丹心,

以武会友与君同,

四海之内皆兄弟!

相对存在于武侠片中的武术内力,现实的武术历史更为悠久。

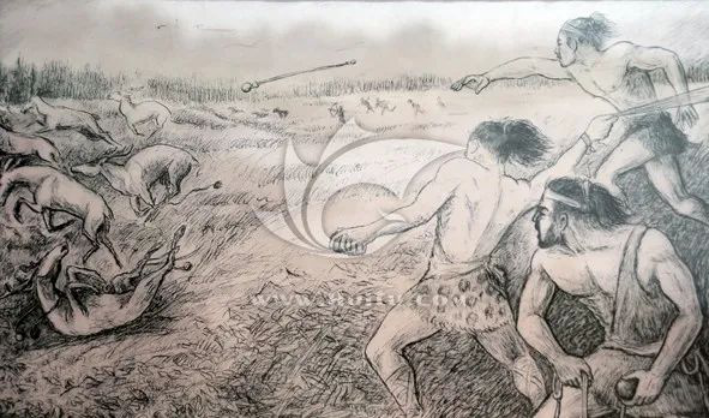

它的产生,缘起于我国远古祖先的生产劳动。人们在狩猪的生产活动中,逐渐积累了劈、砍、刺的技能。这些原始形态的攻防技能是低级的,还没有脱离生产技能的范畴,却是武术技术形成的基础。武术作为独立的社会文化现象,同中华民族文明的产生同步。

武,止戈为武;术,思通造化、随通而行为术。

武,止戈为武;术,思通造化、随通而行为术。

武,本意就是拿起武器奔跑,去战争,去杀伐。武术,奔跑(止通假趾,意思为奔跑)战斗(戈)的技术,是古代军事战争一种传承的技术。

在原始社会,强弱争斗,一方动戈,继而出现武。武解决什么问题?止戈。以武止戈。不是以戈止武,也不是以武止武;武不能止武,戈也不能止武。止戈为武。武,制止暴力。

武术萌芽于原始社会时期,成形于奴隶社会时期,发展于封建社会时期。相传在周时期出现了一部中国武术史上重要的著作《周易》,“一阴一阳为之道”,其“易有太级,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”产生了太级学说,从此奠基中国武术体系。秦汉以来,有“宴乐兴舞”的习俗,如《史记·项羽事纪》中“项庄舞剑,意在沛公”,便是这一形式的反映。唐朝以来开始实行武举制,对武术的发展起了促进作用。宋元时期,以民间结社的武艺组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起。明清时期是武术大发展时期,流派林立,拳种纷显。之后,民间出现了许多拳社、武士会等武术组织,武术得到了蓬勃发展,形成了空前广泛的群众性武术活动网,为武术的发展开拓了广阔的道路。

今武术的抱拳礼为:右手握拳,寓意尚武;右手掩拳,寓意尚德,以武会友;左掌四指并拢,寓意四海武林团结奋进;屈左拇指,寓意虚心受教,永不自大;两臂屈圆,寓意天下武林是一家。

甲骨文中“武”字以象形取意,即立足持戈,金文中的“武”字,已由象形向会意方向发展,并形成“动静”结合的字体,并渐渐的适用于人的习惯认识和记忆。

《说文》中言,武指军事,武力也。亦指武德。武人是崇拜强力的氏族,以武为原始图腾并命名氏族。在滚滚历史长河中,诞生了许多以武为姓氏的氏族。

汉族武姓主要有三大来源:偃姓、子姓和姬姓。

第一支出自偃姓,偃姓武氏至少有3800年的历史。

第二支出自子姓,子姓武氏至少有3200年的历史。

第三支源出姬姓,姬姓武氏是组成汉族武姓群体的最主要的成员,其历史至少有2700多年。

中国武术,上武得道,平天下;中武入喆,安身心;下武精技,防侵害。

武是自立、自保、自安。自立,在个人,是制止侵害,在国家,是独立自主;自保,在个人,维护自身安全,在国家,维护国家安危;自安,在个人,是维护自身权、益的功力,在国家,是建立强大的军队震慑海外。 中国武术,延衍流长,流传迄今可考证史实有4200年的中华文明史,文武相承相传,诞生了许许多多内容博大精深,思想精邃富赡的兵法,如《孙子兵法》、《孙膑兵法》、《吴子》等。中国武术,亦是中华民族智慧的结晶,“刚柔并济,内外兼修”,既有刚健雄美的外形,更有典雅深邃的内涵,蕴含着先哲们对生命和宇宙的参悟,是一份宝贵的文化遗产。 然当今武门外人对中国武术的理解,大部分局限在将武术定义为观赏性与竞技性范围内,而忽略武术对修习者带来“消停侵袭”所达到的高度安全的核心价值,导致对传统武术的误解,不利于真正中国武术的传播。

武蕴含三武,即武魂、武德、武道,是先人们智慧的结晶。现如今意识到武之重要性,许多学校引来武术课,并有将武术纳入考核的学校,让更多的人了解并理解武术,以另一种形式将文化遗产传承下去。我们齐鲁师范更是积极落实武术进校园,武术为齐鲁师范学子添上浓墨重彩的一笔,使校园生活愈加丰富多彩。