2019年11月14日

今日中国若有先生,

那一定是叶嘉莹。

人的生命有三个层次。

第一个层次:物质生活,追财利名誉

第二个层次:精神生活,过艺术人生

第三个层次:灵魂生活,享人生至乐

叶嘉莹先生活到了第三个层次。

叶嘉莹是谁?很多人可能不知道,甚至相当陌生,但当你了解完她的一生,一定会肃然起敬。

叶嘉莹

叶嘉莹,女,1924年7月出生,出生于北京一个书香世家。受家庭环境,父母的渲染,叶嘉莹3,4岁时就开始接触诗文,认识汉字。从此,与诗词结下了不解的情缘。

1930年,6岁的叶嘉莹已经读完《论语》,年少的她并未想到,这本书浸染了她的一生。

“如今你的气质里,藏着你走过的路,读过的书和爱过的人。”或许,是这些诗书,酝酿成叶嘉莹的气质,少女时代的她比别人多了一份淡定、从容。1941年,叶嘉莹已经成为亭亭玉立的姑娘,也是这一年,叶嘉莹考入辅仁国文系。开始了她的大学生涯。在这里,她遇到了通往国学路上的引路人,她的老师——顾随。

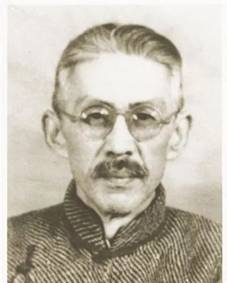

顾随

顾随,字羡季,笔名苦水。我国有名的作家,艺术家,书法家。早年考入北大,在这里,他的学识,才能得到肆意发挥,学贯中西。顾先生曾于多处教学,弟子学生可谓桃李满天下。

当他于辅仁国文系任教时,叶嘉莹,有幸成为他的学生。两人一拍即合,叶嘉莹在诗词上的天赋和努力得到顾先生的高度赞赏。顾先生对叶嘉莹进行指导,在诗文创作和见解方面有了极大的提升。引导其走向文学之路。

顾随先生讲课随意洒脱,即兴而起,很多学生对顾先生的课表示不解,只有叶嘉莹一字不漏地记录下先生所讲,并理成系统。四年下来,听顾先生讲课的笔记就足足八厚本。

以至于后来叶嘉莹漂泊海外,笔记一直随身携带,从未丢弃。她说:顾随先生的笔记,是我一生保留下来的最重要的东西。”

1943年,叶嘉莹(右二)与顾随先生及同班同学合影

叶嘉莹说:“我最该感激的有两位长辈,一位是在我幼年时教我诵读唐诗的我的伯父狷卿公,另一位就是在我进入大学后,担任我们诗词曲诸科之讲授的我的老师顾羡季先生。伯父的引领,培养了我对诗词之读诵与写作的能力和兴趣;羡季先生的讲授则开拓和提高了我对诗词之评赏与分析的眼光和境界。”

荒唐的年代发生动人的故事。

1937年,北平沦陷,叶嘉莹的父亲被迫离家,失去音信,只留她和母亲。叶嘉莹迎来了人生最艰难的时刻。父亲离家后,母亲伤心过度,得了肿瘤,最终在治疗路上去世。身为长女的叶嘉莹,未曾见到母亲最后一面,悲痛欲绝的她,将情感倾注于创作中,于是便有了《哭母诗》中“早知一别成千古,悔不当初伴母行”。

那一年,她仅17岁。

1941年,母亲去世后叶嘉莹的戴孝照

大学毕业后,叶嘉莹在北平一所中学教书,结识了丈夫赵忠荪,并生下了女儿。就在叶嘉莹刚刚走出丧母之痛,走向明亮之时,中国的历史开始转折。

1949年,随着国民党逃向台湾,在海峡与大陆之间划下一道难以愈合的伤疤。正如余光中所言:“乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”叶嘉莹与丈夫带着年仅4个月的女儿流浪海外,漂泊动荡。紧接着丈夫被抓,叶嘉莹带着女儿,开始了逃难的生活。二十几岁的她有过太多的磨难和无可奈何,那段昏暗的日子里,她以诗词为伴,以一瘦弱女子的身躯抗了下来。

叶嘉莹一生坎坷曲折,经历了,早年丧母,丈夫入狱,中年丧女,诗词给了他无限的力量和无尽的远方。

1979年,叶嘉莹先生回国,南开大学正式邀请叶嘉莹授课。54岁的她凭借对中国古典文学的独到研究,吸引了大批学生前来听讲。作家席慕蓉亦是叶嘉莹的学生。他说“我都不敢说自己是叶先生的学生,我是叶先生的粉丝,她去哪讲课,我就跟到哪。”

君子忧道不忧贫。2018年,晚年的叶嘉莹先生裸捐财产1857万。“若有诗词藏于心,岁月从不败美人。”如果不是满头白发和满脸皱纹,你很难发现这是一位95岁的老人。

叶嘉莹(左)和席慕容(右)

叶嘉莹(左)和席慕容(右)

迦陵学舍的一面墙上,

挂着叶嘉莹写的一首诗,

就如她的人生一般:

一世多艰,寸心如水,

也曾局囿深杯里。

炎天流火劫烧余,

藐姑初识真仙子。

谷内青松,苍然若此,

历尽冰霜偏未死。

一朝鲲化欲鹏飞,

天风吹动狂波起。